一、引言

本文要探讨的问题是女性更多的参与到政府事业中(政府和官僚机构)是否会减少腐败?但在这之前,简要探讨为什么这个问题会被讨论。

腐败是一个普遍的现象👰♀️,特别是在不发达国家🤶🏼。2010透明国际腐败认知指数(Transparency International Corruption Perceptions Index)是一份关于公共部门腐败的全球综合调查。透明国际主席HuguetteLabelle表示🧜🏻♀️,在被调查的178个国家中𓀅,3/4的国家(132个国家)得分低于5分(10分代表不存在腐败)表示这些国家腐败“存在严重问题”。最腐败的国家中大部分是欠发达国家。腐败会导致资源分配远离预期目标👨🏻🦲👩👦👦,低效率的官僚政治并且对穷困国家的经济增长带来严重负面影响。腐败通过削弱增长所需的制度基础来破坏发展💿。例如可参考Klitgaard (1988), Bardhan (1997)或者Lambsdorff (2007)。Labelle主席还表示“只要打击腐败没有成为减少贫穷的一个核心要素”▶️,2000年所采用的联合国千年计划就“处于危险中”🤫。Rose-Ackerman(1978)曾写过一篇关于经济学家如何在之前的文献中研究腐败问题的综述。Mauro(1995)的研究得出腐败率越高的国家,总投资和私人投资所占GDP的比率越低,所以,经济增长越慢。Collier(2007)根据2004年的一份调查得出♗𓀄,乍得财政部为支援农村健康诊所所拨的款项中,只有1%到了这些诊所手中。在很多情况下🎬,国家的统治者以公众的利益为代价🧑🧒,挪用那些原本是为了发展所预留的资金,来满足自身的需求🏃🏻♀️。许多世界最穷困国家的统治者,他们自身却是个超级富豪。

现在越来越明显的是🧛🏼♀️,贫穷的国家如果想成功发展,一个重要的先决条件是:治理质量的大幅改善💣,还有这个国家政治家和公务员的诚实和正直。具体论据可参考Easterly(2001)和Collier(2007)🌆。但是🐔,这个先决条件说起来容易做起来难。减少腐败是一个非常有挑战的任务,因为这个问题是多方面的并且精确的腐败测量标准很难界定👩🏽🔧。旨在研究减少腐败因素的文献很多。Rose-Ackerman(2006)为那些想要全面解决这些问题的人提供了一个好的起点🍜。

Dollar, Fisman和Gatti (2001)❔,Swamy, Knack, Lee和Azfar (2001)写了关于研究改善治理质量的论文,似乎提出了解决办法🏃➡️。这两篇文章都表明👮🏻,总体来说🕵🏿🤧,女人对于腐败的容忍度和腐败参与率远低于同等条件的男人🙇🏻♂️。从这些结论可以得出👩🏼🏭🫕,改善治理质量👨🎓,尤其是贫穷国家治理质量的一个方法是🧝♂️♜,增加女性在公共服务(包括政府和公务员)中的参与率。问题是💇🏿♂️,增加女性在公共服务中的参与率确实能减少腐败么?

当我们谈论腐败问题时🥋🙇🏽,要考虑腐败行为的两个不同方面↙️。第一个问题是,对于腐败问题的态度,忍受或不忍受🦢。第二个问题是,参与腐败的倾向,是否行贿或受贿👯,这可以看出当面对可以参与到腐败交易中的机会时,人们如何行动👖。主要依靠调查数据的实证研究可以说明对第一个问题🛝。第二个问题比较难解决,因为关于腐败行为的数据比较难获得👬。因此,近年来许多学者依靠决策实验来理解人们参与腐败活动的倾向。具体思路是将实验者安排在模拟腐败交易的情形中🙉,以观察其行为反应并且这些反应是否有明显的性别差异👮♂️。

实验的方法也有缺点。从实验室得到的数据在多大的程度上是有效的,这一点并不清楚。而当我们所做的实验是在模拟腐败这么复杂的一种现象的时候🙅🏿♀️,实验的有效性更值得怀疑。但是,由于真实生活中没有腐败行为的数据🧑🏻⚖️,实施实验是解决我们疑问的最好途径。实证研究和实验研究是两个互补的研究方法并且实验研究的结果可以作为对实证结果的稳健性检查。

二、性别与腐败:实证研究

支持女性对腐败行为容忍度更低的实证研究。

Dollar等(2001)研究在国家的议会增加女性的出席是否会减少腐败。该作者用ICRG(International Country RiskGuide’s国际国家风险指南)腐败指数作为其因变量。该指数将0定义为腐败程度最低的国家👩🏼🏭,6为腐败程度最高的国家。女性参与率的测量来自于1995年的报告“议会中的女性:1994-1995”,这份报告由各国议会联盟落实。作者用了1985☯️、1990和1995三年的数据♠️,因为只有这三年的数据能被用于ICRG腐败指数和议会女性代表程度。在他们的回归分析中👸🏻,作者控制其他变量,如GDP,公民自由指数,人口,平均受教育年限,贸易开放和民族分裂🥤。

Dollar研究发现议会中女性的比例对结果有重要影响。议会中的女性每增加一个标准差,腐败的标准差会减少20%,作者用其他两个指数重复相同的分析来做稳健性检验,这两个指数分别是GCI(GermanExporter Corruption Index德国出口商腐败指数)和WCRCI(WorldCompetitiveness Report’s Corruption Index世界竞争力报告的腐败指数)♌️。当使用WCRCI时,结果与之前类似,但当使用GCI时🌩,测量女性议会参与率的自变量系数不再显著并且它的符号、大小和显著性随模型规范而变化。

Dollar(2001)等学者认为更多女性是廉洁的,心理学和经济学的相关研究曾预言过这一观点。比如,Eagly和Crowley(1986)发现女性更容易参与到“帮助”行为🪱,Eckel和Grossman(1996a,1998)表明女性会比男性更仁慈。另一方面,Swamy等(2001)🤦,从WVS(World Values Survey世界价值观)和一份格鲁吉亚商业企业调查数据中👨🏿🔧,得出女性对腐败容忍度更低的直接证据🫄🏽。

Swany等人的研究有三个部分。在第一部分中,作者用到从WVS(WorldValues Survey世界价值观调查)得到的61个国家的数据。其中,18个国家在1981年被调查,43个国家在1990-1991年被调查🦊。WVS把对谎言和不合法行为的接受程度这一问题夹杂在其他许多问题中✒️。在每一个特定的条件下🧏🏻,被调查者需要按1-10来表明自己的回答⇾🔡,1代表这些行为是不正当的(never be justified🪿?)🎅🏽,10代表这些行为是正当的(alwaysbe justified?)🧜🏽😌。表1列出了调查所提出的一系列问题,回答按照性别分类。对同一问题,把不同国家的相同性别的人们的答案汇总在一起。对于所列的12个问题,相比较于男性,更多的女性认为这些行为是不正当的🔚。

作者做了一个probit回归🫳🏻✷,当某一特定行为被认为是不正当的,因变量被赋值为1。否则👨🏽🦳🤶,因变量被赋值为0。主要关注的是受访者的性别虚拟变量。另外,控制变量有受访者年龄和年龄的平方,是否结婚🧑🎨,宗教信仰以及16岁后是否继续接受教育。结果是明确的。对不同类型腐败行为的容忍度,女性远低于男性。当作者采用有序的probit回归,因变量被赋予1-10的值,1代表“从不合理”(neverjustifiable?)🫴🏽,10代表“总是合理”(alwaysjustifiable?)🥻,结果仍然不变。作者从受访者中提取一个样本🧜🏼♀️,在这个样本中的人们当下都是有工作的(假定没工作的不太可能从腐败中获利,因此他们的回答会歪曲结果),研究这个样本表明性别差异仍然存在🔯。最后,作者对这61个国家分别做相似的probit回归👨🏽🍼。被调查的61个国家中🍊,31个国家的性别差异在10%的水平上显著。另外🔤,54个国家的性别虚拟变量符号正确(尽管不一定显著)👷🏽♀️。

Swamy在第二部分用到了格鲁吉亚商业企业调查。这份调查包含了350个企业的四大类别🧘♀️:贸易🔷、生产💍、服务和农业。公司的规模有三种🌮:大(多于50人)、中(少于50人且多于10人)和小(少于10人)🚖。作者关心的是公司所有者的性别并且做了一个probit回归,当公司从未行贿过时,因变量取值为0👲🏼,否则,取值为1。在控制公司规模和它所属的类别后,作者发现,男性所有者比女性所有者更易行贿。

在第三部分,Swamy进行了与Dollar相类似的工作👮🏼,但他的工作确实比Dollar的要缜密。Swamy和他的同事们借鉴了许多不同的腐败指数并且研究女性公共事业参与率不同测量方法的影响𓀑🤾🏼♀️:(1)女性在议会中的百分比(2)女性政府部长的百分比(3)女性参与劳动力的百分比。这三个方面都显著地减少腐败。

性别对腐败没有显著影响的实证研究。

Dollar和Swamy研究得出的结果引来了众人的关注,但随之而来的是质疑的声音。Sung(2003)指出,这两组研究从微观层面发现女性更少忍受腐败👌🏽,但却提出了群组的“宏观”假设🧿。Sung怀疑这种从个人态度外推到群组行为的方式是否有效🧜🏼♂️。第二个问题是🔈,Dollar的研究与Swamy研究的最后一部分都断定公共事业中女性的参与率与减少腐败之间有因果关系。

Sung用1999年CPI指数作为因变量💔,将女性在内阁席位的百分比、在政府但不是部长水平的女性和女性在议会中的百分比作为自变量🧆🌭。另外,Sung控制法制措施,新闻自由🧘🏽♀️,和自由民主(国家领导是通过普及和平等的投票制度选举出来的)虚拟变量🦓。Sung发现在增加控制自由民主变量后,增加女性政府参与率与减少腐败之前不再存在显著关系🫸🏻。所以🪯,Sung总结道是自由民主的机构和精神增加女性政府工作参与率并且限制系统性腐败,但是后两个因素之间没有因果关系👶🏽。

但是这并不一定代表Swamy论文的第一部分的结论:女性对于腐败容忍度更低,是无效的🪱。如Alatas,Cameron, Chaudhuri, Erkal,和Gangadharan (2009)所述🌤,个人的社会角色和在公共领域参与程度决定其接触腐败的程度。因此🌵,当女性和男性在公共领域参与度不同,那么他们对于腐败的态度也会有所不同。另外,有一些国家女性在公共领域参与率较低,当女人属于这种国家时,她们更易受到腐败伤害(因此,对腐败行为的容忍度更低)。这又意味着,在一个真实的腐败情况下🙁,男人和女人的腐败行为没什么不同。

Goetz(2007)表示🕕,女性在政府或者公共服务中参与率更高与低腐败率有联系这一结论✷,与假定的女性廉洁关系较小🏊🏻♀️,而与女性被相对排除在可延续腐败的以男性为主导的人脉网之外关系较大。Goetz还提到,增加女性参与率的目标要以性别平等为措词▫️,而不是以女性更诚实为措词🌠。

当讨论实验研究文献时,我会再详细讨论这一问题👨🦼➡️。实验研究是为了了解在面对假设的调查问题时,受访者的行为是否会有很大不同,腐败的态度和在腐败交易中的实际行为之间是否会不同🤍。

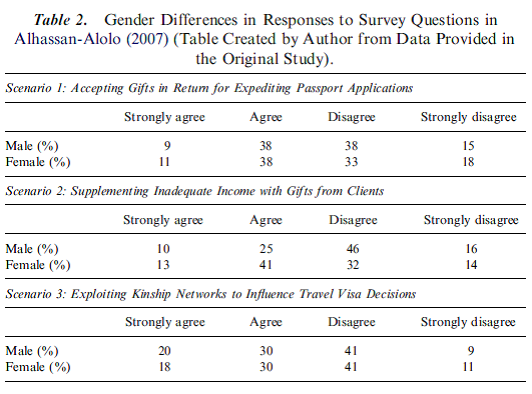

Alhassan-Alolo(2007)发出不同的质疑声音,当WVS问题被用来反映对腐败态度时,它并不是最合适的🏥。WVS的受访者也不是参与大规模腐败的代表性样本。Alhassan-Alolo设计了三个小插曲式(vignette-style?)的情形,被实验者为来自加纳警察部队和加纳教育服务的135名公务员(78名男性和57名女性)🙎🏿。

第一个场景:接受礼物的护照官员会加快委托人护照办理申请程序。第二个场景🏄🏿♀️:特定政府机构的若干官员组成一个群组👩🏽🌾,接受委托人(client?)的金钱回报来弥补不充足的收入。第三个场景:外交部理事长利用手中职权影响亲戚的旅游签证🎲。在每一种场景下⏩,受访者要回答这些行为是否可以接受,并且从强烈同意🛀🏿、同意、不同意和强烈不同意中选择一个。Table2按性别分类显示结果。

Table2显示这些结果并没有明显的性别差异。统计性检验证实了这一结论🧞。因此👏,当明确地描绘了腐败交易场景后,性别差异不复存在。三点需要在此说明🧘🏻:第一,如Alhassan-Alolo所说,参与腐败活动需要相关的知识和广泛的腐败网络。如果这些网络一贯是由男性占主导地位,女性不一定在一开始就能进入到此网络中。但是🤾🏻♀️,女性可能不属于或者不能容易进入此网络🌀,或者进入到此网络需要些时间这一事实,是一个合理的结果,并且这确实可以解释女性参与率的提高与腐败的减少为什么会同时发生。

第二👩🏿🦰,如Alatas(2009)所述,根据澳大利亚,印度,印度尼西亚和新加坡数据所产生的实验结果,在相对更加家长式的国家或者女性在公共领域不那么活跃的国家🅾️,许多欠发达国家的一个共同特点是,女性对于社会问题的看法很大程度上受到男性支配。在这种情况下🧗🏿,人们可能期望看到,相较于发达国家社会(在发达国家中女性更愿意倾听自己的看法),欠发达国家的腐败行为性别差异较小。最后🤶,支持女性更少腐败的论点在发达国家比在发展中国家更为明显。这可以某种程度上解释为什么Alhassan-Alolo在加纳没有得到明显的差异。

实证研究表明女性在公共领域参与率的增加与腐败的减少同时发生,但因果关系的问题很难解决并且为观察到的变量,像新闻自由、法治治理和正常运作的自由民主制度对结果有很大影响。第二,虽然调查结果确实显示女性对腐败的容忍度更低🤒,但是这种结果似乎受到文化🐳、特定情境和态度的影响⛎,所以不能准确地反映面对腐败活动时的真实行为。这些都使得学者向实验研究领域发展🎿。

三、性别与腐败💇🏽♂️🧑🏿✈️:试验研究

实证调查结果不能准确预测人们在面对真实腐败行为的时候如何反应。决策(decision-making)试验可以解决这一问题,试验模拟真实的腐败活动。暂时不考虑外部有效性问题👳🏿♀️,决策模型可以帮助我们回答实证研究中一些不易回答的问题。

试验可以研究腐败的不同方面🤶🏻,如👩🏿🎓:(1)人们愿意参与到腐败活动中么?(2)当其他人行贿,试验对象是否愿意回报好处🅿️?(3)假定腐败行为给第三方带来负的外部性🚗,参与腐败倾向或避免腐败交易多大程度上依赖负面影响的程度和属性?(4)腐败交易受害者会忍受腐败么🥘?或者在惩罚会带来损失的情况下👐,受害者是否愿意惩罚腐败分子🧑🎓?

探讨这些问题的实验研究越来越多🙆♂️‼️,但还是处于新兴阶段。最早用实验研究腐败活动的是Frank和Schulze(2000), Abbink (2004)🕊,Abbink, Irlenbusch和Renner (2000, 2002)。Abbink (2006)写了这一领域早期文献的综述。我将研究范围缩小到只涉及性别影响的文献。

确定腐败隐含着什么是非常困难的,因为腐败交易可以参与许多不同形式。现有的文献大体上所涉及的试验都是一方对另一方行贿🪧,受贿方回报一些本来行贿方不能得到的利益。

思考这种量两方腐败交易是非常重要的🎚。第一,腐败交易至少涉及两方⛷,一方行贿,另一方受贿。行贿者通常是一个公民或一个公司,受惠者通常是一名政府官员。行贿者与受贿者之间存在互惠关系,许多文献研究在受贿者收贿后是否会按照行贿者的意思办事儿。

第二,在腐败交易中,腐败行为有被举报和惩罚的可能性𓀚🧑🏻💻。因为官员可以讲腐败方式报告给有关当局。即使官员受贿,但此腐败行为给第三方带来负面影响↙️,第三方可以对腐败双方进行有偿惩罚。

腐败实验研究把互惠关系和惩罚机制联系到一起。但我们仍可以把主要研究互惠关系和主要研究惩罚机制的文献区分开来。前一类型的文献多会涉及礼物交换(gift-exchange)实验🫅🏼🧏♀️,相关文献有Berg, Dickhaut和McCabe (1995),Fehr, Gachter和Kirchsteiger(1997)。在“腐败的参与和互惠”部分,我会主要讨论研究互惠关系的文章,腐败双方一方受贿,一方行贿👈🏽。在“在惩罚威胁下的腐败交易”部分,我会主要探讨研究惩罚倾向的文章。

腐败的参与和互惠

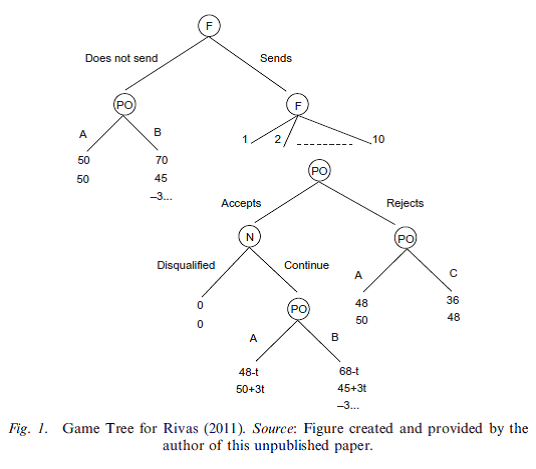

Rivas(2011)通过实验研究性别差异,该实验参考Abbink(2002)等人的研究方法🏄♂️。这个游戏包含了腐败交易的许多特性。在试验中🤝🫧,一家企业选择是否行贿🥷,相应地🦖🚴🏻,官员选择是否受贿🤹🏻♂️,官员收贿后还要决定是否给予受贿者相应的利益🧘🏽♂️。但腐败交易会产生负外部性⇾🎃。如Abbink等人(2002)所述,腐败交易被揭发并且腐败双方回报都为零的可能性较小。Abbink认为这种可能性非常小📎,以至于可以仅研究互惠关系🙍🏽♂️,即假设官员接受了腐败行为⛹🏿🫱🏻,他会回报行贿者利益么🖐🏽?

来自Auto`nomade Barcelona大学的102名参与者被两两分成51组👫🏻,每组的其中一人被安排为公司,另一人被安排为公职人员🧑🏻🦲。每组把试验重复20轮,且在试验过程中✍🏽🧖🏽♀️,每组成员构成不变。实验说明用中立语言且实验过程中所涉及的回报用代币表示。公司先选择是否行贿👩⚕️。如果公司决定行贿,他还要在一定范围内决定行贿的金额。如果公司选择不行贿,那么官员要在A和B两种行动之间选择⛷:A行动是指官员不给公司任何利益,这样公司于官员双方得到50代币(defaultpayoff🧝🏽?)。但是,即使公司没有行贿🛏🧖♀️,官员还是可以采取B行动👮🏽♀️:官员承担一些小成本给公司一定的利益。这样做的话,session中的其他参与者会减少三个代币。

比较有趣的情况是在官员接受腐败后的子博弈。公司行贿且官员受贿后🤸🏻♀️,他们的腐败交易被揭发的概率很小(0.003)。如果他们的交易被揭发🧚🏼♂️,那么他们之间的关系也宣告结束且什么报酬也得不到。但如果行贿未被发现,政府官员就可以选择A或B行动。A行动是指在官员收受贿赂之后并没有给公司以相应的利益。在这种情况下,官员得到的报酬是行贿金额的三倍,而公司的损失为所行贿的金额。另外🤷🏿♀️,无论贿赂是否被接受🐡,只要公司一行贿就会发生2个代币的损失。但如果官员选择行动B,即回报给公司好处,那么,公司会得到更多的利益,而其他参与者(otherplayer in the session指谁呀👨🏻🔬?)的代币减少3个,对社会产生负外部性📁。

但是,官员仍可以选择拒绝受贿🩻。一旦拒绝🧏♂️,官员可以选择行动A:即采取中立行动(neutral action🍇?)👩🏻,这样,官员和公司均得到拖欠回报(default payments?);或者官员可以选择惩罚公司🤢。这种情况下,官员的报酬不变🏌🏻♀️,但公司损失很大。作者比较关心官员接受腐败且采取互惠行动B的可能性有多大🎅。图1为这个博弈的博弈树。

这篇研究的创新点在于除了研究了性别的影响🧑🚒,作者还分别研究了不同的性别组合🤝👕:女性公司-女性官员、女性公司-男性官员、男性公司-女性官员和男性公司-男性官员𓀃。参与者被明确告知了对方的性别🤟🏼👰🏽。这样做不仅使作者可以寻找性别差异🧑🏻🔧,还可以使作者深入研究男性在担任不同角色时的差异🔝,女性和男性会不会因为对方性别不同而采取不同行动。

研究得出许多结果。女性公司比男性公司更少选择行贿。男性官员选择受贿和互惠行动B的可能性更高,但所有性别都预期女性官员更少采取腐败行为。受贿行为的频率没有明显性别差异📶,虽然女性官员更少选择互惠行为B。最后,当公司和官员都为女性时,受贿行为少很多,这意味着女性公司-女性官员组合个社会带来最少的负外部性🍎。

Boly和Armantier(2008)通过一个精心设计的实验室试验来探索腐败中互惠的影响,该实验在蒙特利尔大学举行。这两位作者还在布基纳法索的瓦加杜古进行了现场试验。125位参与者参与到蒙特利尔实验室试验,166位参与者参与到现场试验。

首先,23位同学(即下面提到的打字者)参加实验室试验的一个任务,他们被要求根据听写到的内容将一篇290字的文章录入电脑🧘🏼♀️。打字者所录入电脑的文章(即下文的试卷)会被评分者评分。打字者会根据评分者的评分得到相应的报酬,而评分依据是打错的字数🧹。打错的字数越多,打字者获得的报酬越少🛍️。打字者可以选择向评分者行贿☝🏿,以使打分者少报错误字数👫🧜🏻。行贿的数额将从打字者的收入中扣除。所有的23名打字者都选择了行贿。打字者一旦完成了打字任务就可以得到20加元,三个月和六个月后分别回收到额外的报酬,这些报酬的多少取决于评分者是否会接受贿赂以及评分者报告的错误字数🥪。

随后这些录好的文章送达打分者手里👩🏻🍼。给每个打分者20份录好的试卷。但是🔰,其中只有7份是真是由打字者录入的💟,剩余的13份是由作者“伪造”的😂,每一份的错误字数都不同。每个打分者拿到的第11份包含一些钱和写着要求少报错误字数的便签。

在实验室与现场的评分过程略有不同。在实验室试验中,给评分人的20份试卷被分别放入两个袋子中🧑🏼🦳。评分人被告知🗝,这20份试卷中❤️🔥,一些是由真实的试验者录入的,另一些是由实验工作人员制作的⛪️,但是没有办法区别这两种不同的试卷🔬。评分人需按顺序评分。一旦评分人完成第一个袋子里的10张试卷,那么工作人员会把第二个袋子的试卷交给评分人继续评分💂♂️。工作人员告诉评分人:第二袋试卷的第一份(即第11份试卷)由真实的实验参与者录入并且该试验者决定行贿并附有一张信息便签。评分人可以自由决定受贿与否👨🏼🦳🤾🏻♀️,并且每种决定的结果也已知晓👱♀️。评分人在位于实验室的独立的工作间判分。

在瓦加杜古,评分人是由招聘公司从学校中招募的。工作人员告诉他们试验规则并将他们带到私人房间。除了每15分钟工作人员会巡场解决问题,剩余时间评分人都自己完成工作👬🏼。在这种情形下🙋🏼♀️,工作人员一次性地把20份试卷交给评分人并要求他们按顺序判卷🈷️。同实验室试验相同🧕🏼,第11份试卷是附有贿赂和便签的“问题”试卷🦸♂️。在实验结束时,评分人被告知其参与到试验中👨🏻🎤👳🏿。然后🙇🏿,他们被要求签署一份工作人员可以使用他们数据结果的同意书。评分人可以不签署同意书也不用交出试验过程中赢得的钱✊💉。

评分人因为他们的工作可以得到一份固定金额的工资👼🏽。当然🧬,如果有人行贿且他们受贿之后🤸🏿,评分人可以得到贿赂金额🐔。给评分人的补偿有四种形式。第一组为对照组,贿赂被设定为定额工资的1/5,实验室试验与现场试验都是这样。第二组为“高工资组”,贿赂同样为定额工资的1/5,但是工资比对照组高出40%🦶🏻。第三组为“高贿赂组”♿️,工资额度不变💃🏼,贿赂金额为原来的两倍。第四组为“监督组”𓀉,工资与贿赂金额均与对照组相同,但评分人可能因为少报错误字数而受到惩罚。评分人被告知👩🏼🌾,当他们评分工作结束后,工作人员会从20份试卷中随机挑出5份并检查。工作人员会挑出实际错误字数与评分人所报错误字数相差最大的试卷😿。根据差距字数的多少👩🏿⚖️,评分人被罚以一定数量的金额,处罚金额为其收入的一部分。

在这篇研究中💂,作者探讨了一些问题。一方面🦶🏽,他们通过比对现场试验与实验室试验的腐败行为有多大的不同来研究实验室试验的外部有效性问题(当然✩,这两个群体之间有明显的文化差异)。他们还研究👩🏽🔧:对于更高的工资或更高的贿赂👐🏿,评分者会有何改变🥙;当工资或者贿赂金额变动时🐳,评分者受贿或者误报错误字数的行为是否会有改变。

作者更多研究的是腐败的互惠特征⟹,即当评分者收贿后🫑,他们是否会少报实际错误字数🦒👩🏼🎓。作者发现,总体来说实验室试验与现场试验的结果相似,这可以推断出在实验室模拟腐败交易是研究现实世界腐败交易的一个很好的途径。实验室与现场试验中的行为有两点不同🔹。一是现场试验的受贿率低于实验室试验,50%比67%。二是在现场试验时,如果贿赂金额更高👩🏻🍳,那么评分者会更倾向于受贿❌,而在实验室试验时并不是如此。

实验室试验与现场试验相同的是🍨,年长的和有宗教信仰的人更少选择腐败🎇;更高的工资会导致更少的受贿;评分者的性别似乎对腐败接受可能性没什么影响,但是当受贿后,女性和有宗教信仰的人们会更多地采取互惠行动。如果将互惠行为看成是腐败交易的第一步🆖,那么对后者的感觉就不那么意外了🚶🏻。关于女性在礼物交换博弈中更倾向于互惠的论据有很多:如🖨,Buchan, Croson和Solnick (2008), Chaudhuri和Gangadharan (2007),或者Croson和Buchan(1999)👩🏼🏫💶。Croson和Gneezy(2009)🩵,Eckel和Grossman (2008)写了关于礼物交换博弈中女性更多选择互惠的文献综述。

Dreber和Johannesson (2008)换一个稍微不同的角度看这个问题。一些人为了自身金钱利益而欺骗另一个人🌱🚿,作者研究这方面的性别差异👨🏻🎓。作者的博弈是Gneezy(2005)的简化版6️⃣,不同的是作者着重研究男女决定的差异🏄。

156名参与者在斯德哥尔摩经济学校参加一次性博弈。参与者匿名两两分成一组👨🏻🌾,进到单独的房间。每组中的其中一名是“给予者”,另外一名是“接收者”。接收者要在行动A与行动B之间选择。如果接收者选择行动A,那么他将得到50克朗,而给予者得到40克朗,即行动A有利于接收者。如果接收者选择行动B,那么他将得到40克朗,而给予者得到50克朗。接收者在不知道报酬的前提下,在行动A与B之间选择✧。在接收者做出行动前会收到给予者的信息,给予者知道每种选择的报酬分布。给予者可以选择传达以下两种信息中的一种🦽:(1)你选择行动A得到的报酬将多于行动B,或者(2)你选择行动B得到的报酬将多于行动A。显然第一个信息是正确的🗂,第二个信息是错误的🧑🏻⚕️🌪,但是,如果接收者相信了第二个信息,那么给予者将得到更多的钱。作者想知道(1)那些人会传递错误信息,(2)接收者在多大程度上相信给予者🧑🏻🦽➡️。

接收者知道给予者的性别,因为纸上给予者的名字透露了这一信息。试验中有85名男性给予者,其中47名(55%)为了得到更高的报酬而说谎🤌〰️。另有71名女性给予者,其中27名(38%)说了谎。男女差异的这17%是非常大的且在5%水平上统计性显著👈🏿。大部分的接收者都相信给予者的信息。76%的接收者采纳给予者的建议👨👩👧👧,不同性别给予者所传递的信息被信任的概率是几乎一样的🤍👰🏼。

有惩罚威胁的腐败交易。

目前👴🏻,大量证据表明相较于男性🤦🏽♂️,女性更倾向于是风险厌恶的。Jianakoplos和Bernasek (1998), Sunden和Surette (1998), Levin, Snyder,和Chapman (1988), Charness和Gneezy (2011)均支持这一观点。如果腐败行为有可能被揭露被惩罚💂🏽★,那么男性与女性对风险的态度将影响他们的决策。这意味着女性的风险厌恶态度会成为一个潜在的干扰因素。但对于社会来说,女性对风险越厌恶,越不会参与到腐败交易中,这并不是一件坏事🫒。在这一部分,我会考虑到会有惩罚的腐败交易。但是,所引用的文献中有两种惩罚形式:一些文献将惩罚设为外生的👗,还有一些文献认为惩罚是内生的且由博弈中的一员决定。

外生惩罚的腐败交易🤲🏼。

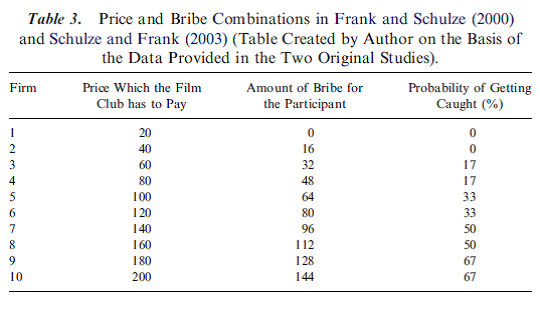

在Frank和Schulze (2000)的文献中,参与者是观看大学电影俱乐部组织电影的观影者⬜️,这些参与者被要求相像这样一个场景:一张属于电影俱乐部的200马克纸钞掉进了排水管里🧛🏽,参与者需要给水管工打电话把钱取出。他们需要负责的事情是打电话给水管工🧑🦲,给水管工付钱并且把200马克减去水管工工钱的余额交还给电影俱乐部🛸。试验规则说明十家公司每家公司的竞标包括两个部分➿🏊🏿♂️:取回纸钞的报酬和一旦签订雇佣合同🤸🏻,决策者可以从水管工取得的好处🛼。

表三的第二列是取回纸钞的价钱📶,第三列是给决策者的贿赂🤸🏼♀️。表三的第一行👩🏼✈️🚰,取回纸钞所支付的报酬为20马克,而贿赂金额为0,这种情况对电影俱乐部最有利🏩。表三最后一行,取回纸钞需支付200马克,贿赂金额为144马克✌🏼,这对决策者最有利,可电影俱乐部拿不到任何钱。在这个研究中腐败行为没有被抓的风险。

Frank和Schulze (2000)没有发现行贿倾向有明显性别差异。Frank和Schulze (2003)在2000年的研究基础上🔫🔧,探究受贿被揭发的风险如何影响受贿倾向🔓🚴♂️。表三的最后一列是被揭发的可能性,贿赂金额越高🤷🏼,被揭发的可能性也越高。作者设计了两组对照试验,一组有被揭发的可能性,另一组没有。如果腐败分子被揭发,那他们将什么也得不到。Frank和Schulze(2000)没有涉及腐败被揭发,此时无明显性别差异👵🏼。但是当腐败行为存在被揭发的风险时🎰,受贿率并没有下降👊🏼,改变的是贿赂金额,选择最高贿赂金额的人员比例从29%降到了13%。当伴随高揭发率的时候,较少的人会选择接受过高的贿赂金额。另外,研究还发现🕵️♀️🙁,在有揭发风险这组中𓀊,女性相较于男性更少腐败。

内生惩罚腐败交易。

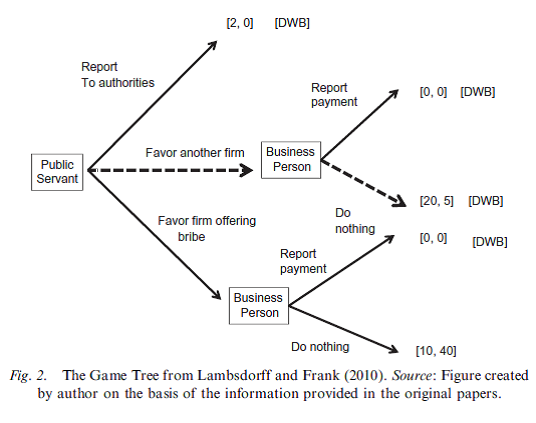

Lambsdorff和Frank(2011)用腐败博弈研究不同性别的行为差异🤼♂️🍘,这次研究所用的最后通牒博弈是他们之前2010年研究中所用博弈的修订版👉。此博弈包括一个公司(在论文中用商人代替)和一个官员🏋🏼♂️🔝。公司为自身利益向官员行贿。这个博弈假设公司一定行贿,所以其实是从官员开始选择的。官员可以从以下行为中选择一种:(1)举报该公司👨🏻🦯➡️,(2)受贿但是给另外其他公司好处而不是行贿公司🗜,(3)受贿并且回报行贿公司以利益🧜。无论官员是否回报行贿公司,一旦官员受贿🤸🏼♀️,行贿公司即可以向有关部门举报♨️。子博弈最完美的结果是官员受贿但把好处给另外一个公司,行贿公司却不采取任何行动。

考虑到腐败行为带给社会的损失,在这些案例中无论是公司还是官员举报腐败行为,会有一笔钱捐给无国界医生组织🤳🏿。因此,在这里腐败并不是给社会带来负外部性🍸,而是阻止了积极的外部性。图2描述了该博弈🦟。每个方括号里的第一个数代表官员的报酬,而第二数代表行贿公司的报酬🏋🏻♂️。子博弈完美均衡由虚线表示。

试验说明由像商人和公务员的录音播报👳🏼♂️🍈。试验人员由两个地区的人员组成,来着克劳斯塔尔工业大学的192人扮演公司的角色🧘🏻,来自帕绍大学的176名参与者扮演公务员👩🌾。

为了得到子博弈的最优结果,在受贿后最常见的结果是,官员给另一个公司利益,而不是行贿公司。但是🙏🏿,最常见的另一种结果是,官员向有关部门举报👶😄,这使得官员仅得到最低的报酬🧑🏿🎄。

如果我们看不同性别官员如何选择🚣🏽♀️,会发现在受贿后,65%的女性官员选择把利益给另

外一家公司⚂,而不是行贿公司🤥🙋🏽。男性中只有49%会这样做👩🏽🏭,用单边费舍尔精确概率检验⚧,差异在3%水平显著。这反过来也说明🧗🏼♂️,更多男性(27%)会采取互惠行为,而只有5%的女性会这样做,1%水平下差异显著。举报腐败这种行为的性别差异不大🧗🏻♂️⛹🏼♀️,女性30%🧛🏽♂️,男性24%🏌🏿。

如果官员受贿后给另外一家公司好处,更多的男性公司会选择报复行为🚺。在这种情况下,31%的男性公司会举报官员𓀛,女性公司中只有16%会这样做⬇️,但这种差异用费舍尔精确检验不那么显著(在9%水平)🐟👭。

与男性相比,女性更少选择互惠🎙🚹。因此,如果最主要的问题是正外部性(用无国界医生组织捐款衡量)是否能发生,那么显然地,女性比男性更容易让正外部性发生。

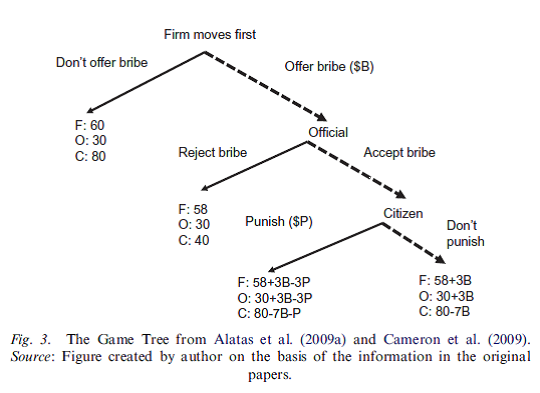

Alatas等人(2009)用腐败博弈观察不同性别的行为差异,而这个博弈引用了Cameron等人的。此博弈是三人博弈,包括一个公司,一个官员还有一个公民。公司和官员的腐败交易增加自身回报的同时给第三方,及公民造成伤害。公民作为受害者🏄🏻♂️,可以惩罚公司和官员,不过要付出一些代价。实验说明用录音播放并包含贿赂和惩罚等字眼🧘🏼♀️。

公司先选择是否给官员行贿👩🦼➡️。如果公司不行贿◾️,那么博弈结束,博弈三方得到一系列的违约金(defaultpayments👩🏻🚀?)✶🧛♂️。如果公司决定行贿🦻🏼,那么他要从有界区间中决定行贿金额🪵。公司行贿后,官员决定是否受贿。如果官员受贿🪭,那么公司和官员的报酬增加贿赂金额的三倍🤰🏿,而公民报酬减少贿赂金额的7倍☎️。所以,公民有权利选择惩罚腐败双方。但是这个惩罚是有代价的,如果公民花P惩罚腐败行为,那么他的报酬会减少P,腐败双方的报酬会减少3P。子博弈的完美均衡,一个报酬最大化的公民会选择不惩罚。正因如此,公司行贿,官员受贿。另外,公司会选择最高金额的贿赂🛬,因为这会最大化他自身的报酬。

唯一的不确定是公民会不会选择有代价的惩罚。图3是博弈图。所有的报酬都是用试验币代替👨🍳。子博弈均衡用虚线标出。

这次研究对象人数众多,来自墨尔本、雅加达🛫🐜、新德里和新加坡的1326名参与者参加实验。596(45%)是男性。表4是试验中三个角色行为的性别差异的t检验。表4的A部分♐️,把

所有人的数据放到一起分析可得,男性比女性更倾向于行贿,这差异在5%水平显著。但是其他行为的显著性别差异并没有发现。若研究分类结果B-E👨🏿🍳,A部分的显著差异是由澳大利亚样本引起的👩🏼🏭。

在澳大利亚ℹ️,大约92%的男性选择行贿☀️,而80%的女性选择行贿,t检验差异显著。另外,在澳大利亚,92%的男性官员受贿🏋🏿,80%的女性官员受贿📷,且检验差异显著。最后🩻,在澳大利亚,49%男性公民选择惩罚👩🏼🚀,女性为63%👰🏼♂️。在印度📑、印度尼西亚和新加坡,三种角色行为的性别差异都没有显著差异。回归分析证明了这些结论。

对社会角色影响的另一种思考方式是,观察它如何影响不同国家同一性别的人们。对不同国家比较后发现👩🦯,各国的男人们的行贿或受贿倾向没有显著差异。各国男人之间有差异的行为是惩罚🔖。印度尼西亚男人惩罚率最高为77%,接下来是澳大利亚男人49%👷🏻♀️,然后是新加坡男人39%🟤,印度男人最低为27%。印度尼西亚男人与澳大利亚男人有显著差异,显著差异同样存在于澳大利亚男人与印度男人之间。

相比较下,四国女性在贿赂率👨🦽👩🏻🎤,汇率金额和惩罚率方面存在显著差异。回归结果表明澳大利亚女性行贿率比印度尼西亚和新加坡低17%且此差异在5%水平显著💂。相似地,新加坡女性受贿率比澳大利亚高20%🟥,比印度高15%,比印度尼西亚高13%,所有这些差异在10%显著🧵。

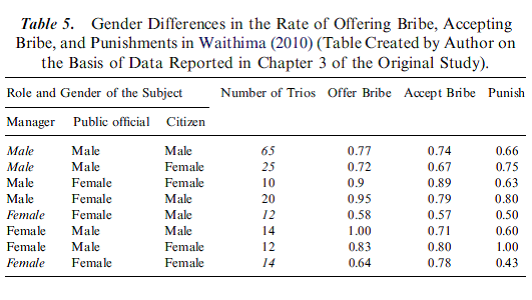

Waithima(2010)复制了Alatas等人(2009)的实验🍔,来自肯尼亚15所高校的1012名学生参与到其中。Waithima研究最大的不同是,在三人博弈中的每一参与者会注意另外两名参与者的性别和种族划分。这是因为Waithima感兴趣的是不同种族的不同性别的人群对于参与腐败是否有影响且有多大影响。Alatas等人(2009)研究表明新加坡、印尼和印度尼西亚的人群没有显著的性别差异,Waithima在肯尼亚也没能找到显著差异。

但我认为从这研究中能看出一个有趣的事情。表5显示行贿与否♦︎,受贿与否和惩罚与否的决定🤯。公司和官员必须串通在一起才能以损害公民的代价最大化自身的利益🙆🏻。因此🏄🏿,公司和官员是共犯,公民是受害者。表5明显地反映了一个事实:当公司和官员都是男性时🐕,行贿率远高于公司和官员均为女性的情况🧑🏼💻。三方都为男性共有65组🧙🏿,其中77%行贿🤹🏻♀️;公司和官员为男性👍🏽,公民为女性的共有25组,其中72%选择行贿,这两种情况(公司和官员均为男性)的加权平均为76%。而三方都为女性共有14组💇🏽,64%行贿;公司和官员为女性🦹🏿♂️,公民为男性的共有14组🗼,58%行贿,这两种情况(公司和官员均为女性)的加权平均为61%。这个结果印证了Rivas(2011)的结论⏰,对于组内成员均为女性的组合,腐败率及对社会的危害程度会低很多。

Eckel和Grossman(1996)的文章本身并没有建立腐败模型💆♂️,作者主要讨论男性和女性对惩罚的价格需求弹性是否有所不同🫷🏽。作者把Kahnemann,Knetsch和Thaler(1986)的独裁者博弈进行修改用于研究该问题。Eckel和Grossman试验的参与者被告知他们扮演独裁者博弈中分配者这一角色。每一个分配者都被安排一个响应者。响应者有两种类型:A和B💁🏻♂️。类型A的响应者是之前另一个独裁者博弈的分配者,他把20美元分成两份🕵🏿,18美元留给自己✸,2美元给响应者🙆🏻♂️🤴🏼。类型B的响应者也是之前另一个独裁者博弈的分配者,所不同的是,他把20美元平均分成两份👩🏻🦯➡️,每人都得到10美元。所以在之前的独裁者博弈中,A类型响应者不公平🧎🏻,B类型响应者公平分配🐻❄️🤜🏿。

Eckel和Grossman独裁者博弈中的分配者可以有如下选择:第一,“相对较低损失”组,每个分配者可以选择与类型A的响应者配对,这样他均分12美元给自己和响应者;也可以选择与类型B的响应者配对,这样他均分10美元给自己和响应者。在“相对较低价格”这一组👷🏻🤸🏼♂️,分配者惩罚不公平者A的损失是1美元✴️,因为若选择不公平者他会得到6美元🚵🏼,而若选择公平者他只能得到5美元👳🏻♀️。第二💪🏼,“相对较高损失”组,与第一组情况相似,不同的是若与公平者配对,分配者只能得到4美元☎️,而若与不公平者配对,分配者能得到6美元。这种情况下,分配者为惩罚不公平者的损失更高了.

Eckel和Grossman(1996)研究发现男性行为在这两种情况中是一致的🛤,惩罚相对价格改变时,他们的行为并不改变。在“相对较低价格”组,39%的男性选择惩罚类型A不公平者,而在“相对较高价格”组,41%的男性选择这样做〰️。在这两种情况下女性行为却有很大的变化。当惩罚价格低时👩🏼🦰,64%的女性选择惩罚不公平者A。但是🧘🏼♀️,当在高惩罚价格组,只有33%的女性会选择惩罚🖖🏽。

这表示男性惩罚的价格需求弹性较低,女性的较高。但是,Eckel和Grossman(1996)的回归分析表明,相较于男性,女性整体更倾向于惩罚不公平者🩷。男性分配者选择与不公平者均分12美元😕,而不是与公平者均分10或8美元的概率比女性分配者高出25%。

Eckel和Grossman(1996)引用Gilligan(1982)的研究表明,男性的公平更多是一个绝对标准⚄:公平或者不公平。而女性的公平由什么组成这依赖于背景和情况。这个论点与Alatas等人(2009)的观点一致,四个不同国家女性的行为比男性的行为变化大很多。Rivas(2011)和Waithima(2010)也赞同Eckel和Grossman的观点🤸🏻,女性行为根据组内性别构成的变化而变化并且女性公司和官员的组合更少腐败😝。

对于这部分文献研究发现的讨论。

这一部分分别讨论了在有或没有惩罚的情况下,不同性别人群参与腐败行为的差异📭,还讨论了惩罚腐败活动的性别差异👩🏻🦳。Rivas(2011)发现女性更少行贿🧔🏼♀️,而Dreber和Johannesson(2008)发现女性比较少为了自身利益而欺骗另外的人🈚️。Lambsdorff和Frank(2011)表明女性不太会回报行贿者以过分的利益。

Schulze和Frank(2003)表明当存在惩罚可能性时,女性更加厌恶风险👨🏼🚀,所以不倾向于参与腐败活动。但是📛,Rivas(2011)和Waithima(2010)的研究结果表明女性更少地参与腐败是由于女性更加强调道德义务,尤其是在面对另一名女性时🧑💻。Alatas等人(2009)只在澳大利亚发现了惩罚的性别差异,在印度🦒,印度尼西亚和新加坡没发现这种差异。Waithima(2010)在肯尼亚也没发现这种差异。这是有问题的,因为腐败问题在发展中国家比在发达国家更为严重👍🏽。表6为对这一节中问题的总结。

四、总结

近年来🦻🏽,腐败问题及其给发展带来的不利影响吸引了学者和政策制定者的注意♚🏄🏻♂️。由于腐败行为具有复杂和隐蔽等特性🦓,研究和测量腐败面临着巨大挑战✡️。传统的学者倾向于用调查研究的方法研究人们对腐败的态度🥗。但是🖐🏽,实证研究的一个缺点是没能解释当人们面对真实

腐败交易情况时如何行动🤱🏼。

决策试验提供给大家另一种研究腐败的方法🏄。让参与者置身于真实的腐败交易场景中,这可以让研究人员观察到他们真实的行动而不仅仅是态度🎈。当然,试验也不是没有缺点的。对腐败试验对突出的质疑就是外部有效性问题。试验中简单的决策模型在多大程度上能复制现实世界复杂的腐败活动,实验结果能很好地反映现实生活么?这些问题都值得认真思考。

现在🧷,试验人员设计越来越精细的试验来抓住现实的不同方面😒。有Boly和Armantier(2008)真实的现场试验,还有Alatas, Cameron,Chaudhuri, Erkal和Gangadharan(2009)的模拟现场试验,作者招募印度尼西亚公务员参与到腐败试验中🐈⬛,这个试验曾用于Cameron(2009)的研究中。后来🫛,Barr和Serra (2009),Paichayontvijit,Chaudhuri和Sbai (2010)表示,这些腐败试验并没有捕捉到人们对不互惠的普遍感觉☀️,作者让我们了解到当参与者处于真实的腐败活动中时👨🏼🍳,他们是如何行动的。

现在需要重新问一个问题,增加女性在政府和公共服务部门的参与率会导致更低的腐败么?根据之前总结的文献,回答是肯定的。在某一个层面上,一些研究没发现明显的性别差异🕡。但还有一些文献研究表明女性比起男性对社会更有利🫨。对于女性更少参与腐败活动的证据主要来自发达国家。在发展中国家并没有找到明显的性别差异,腐败在这些国家在更频繁发生👨🎨。需要在发展中国家进行更多的试验👏🏿,因为大部分的实验数据都是来自西方的🙎🏼♂️、工业的和富裕的国家。

值得注意的是在腐败交易中🛰,很少有证据表明男性是利社会的。在现有研究的基础上,我们应该支持增加女性在所有政府和官僚机构的参与率。最起码这能在不让任何问题变坏的前提下,促进性别平等♘。但我们需持谨慎乐观态度,因为增加女性参与率会对减少腐败有重要的二次效应。